2025年10月号

東京には楽しめる芸術・文化がいっぱい 自分のお気に入りを見つけよう

夏が終わり、まもなく秋がやってきます。きびしい暑さがやわらいで過ごしやすくなり、「芸術の秋」とも呼ばれるこの季節は、美術や音楽、演劇など、さまざまな芸術や文化を楽しむのにぴったりです。東京都にも、豊かな芸術や文化にふれられる機会や場所がたくさんあります。

たとえば、東京都には「東京都交響楽団(都響)」というオーケストラがあります。「オーケストラ」とは、クラシック音楽を演奏する団体のことで、日本語では「交響楽団」「管弦楽団」とも呼ばれます。オーケストラは、ヴァイオリンやチェロなどの弦楽器、フルートやトランペットなどの管楽器、ティンパニやトライアングルなどの打楽器といったたくさんの楽器を使って合奏します。

創立60周年!「都響」の音楽を味わってみよう

都響は、今年で創立60周年の節目をむかえます。1964(昭和39)年に行われた東京オリンピックの記念文化事業として、翌年に東京都によって設立されました。多くの人に音楽の感動を届け続けている、日本を代表するオーケストラの一つです。

東京文化会館、サントリーホール、東京芸術劇場での定期演奏会を中心に、クラシック音楽に親しんでもらうためのさまざまな活動をしています。2021(令和3)年に開催された東京2020オリンピック競技大会開会式では、「オリンピック讃歌」の演奏をつとめました。そんな都響では、みなさんも楽しめるコンサート活動をしています。

「Sing and Listen and Dance~歌う!聴く!踊る!」をコンセプトに、誰もが音楽の楽しさを体感・表現できる音楽祭として、2018(平成30)年から始まりました。0歳から入場できるオーケストラ公演、ダンスや歌のワークショップや楽器体験といった、こども向けの音楽企画がたくさん用意されているほか、障害のある方もいっしょに鑑賞できるコンサートなど、都内の複数の会場でさまざまなプログラムを楽しむことができます。

_c_サラダ音楽祭実行委員会-800x533.jpg)

_c_サラダ音楽祭実行委員会-800x533.jpg)

オーケストラの生演奏の迫力と感動をこどもたちへ届けようと、都響ができてからずっと続けているこども向けの音楽鑑賞教室です。昨年度(2024年度)は全部で42回開催され、約4万人の小中高生が参加しました。コンサートは約1時間。1回のコンサートに同じ市内や区内の複数の学校の生徒たちが集まります。「指揮体験」や「合唱での共演」などみなさんが参加して楽しめるコーナーもあります。

良い音楽を届け、みなさんに音楽や文化を愛する心を持ってもらうことは、青少年育成に力を入れている都響の大切な使命です。

こどもたちにプロの演奏にふれてもらうため、学校がない休日昼間に行う都響主催の公演では、企業などの支援を受けて、年間約1000名の小学4年生~高校3年生とその保護者を抽選で招待しています。演奏会の前には、ホールをぐるっと回りながら準備中の様子を見ることができる「ホール探検ツアー」が行われることもあり、コンサート前の緊張感を体感することができます。都響のホームページから事前に申しこむことができます。これから申しこみが始まる今年度の公演については、ホームページからぜひチェックしてみてくださいね。

◆知って楽しむオーケストラ探検~Meet The Orchestra !

都響との出会いをきっかけに、もっとオーケストラを知ってほしいという想いから、都響ホームページで、青少年向けの特設サイト「知って楽しむオーケストラ探検~Meet The Orchestra!」を公開中。各楽器のおもしろい豆知識なども紹介しています。

いろいろな芸術・文化が楽しめる! 行ってみよう都の文化施設

江戸東京博物館の分館として開園した野外博物館。文化的価値の高い歴史的な建物30棟を移築・復元して展示しています。季節の行事や展覧会も行っており、当時の生活の様子や歴史が学べます。

下町中通り_E-800x533.jpg)

1926(大正15)年に日本初の公立美術館として開館した、上野公園内にある美術館。国内外の名品を楽しめる「特別展」をはじめ、年間通じてさまざまな展覧会が行われています。

250723_151457-800x533.jpg)

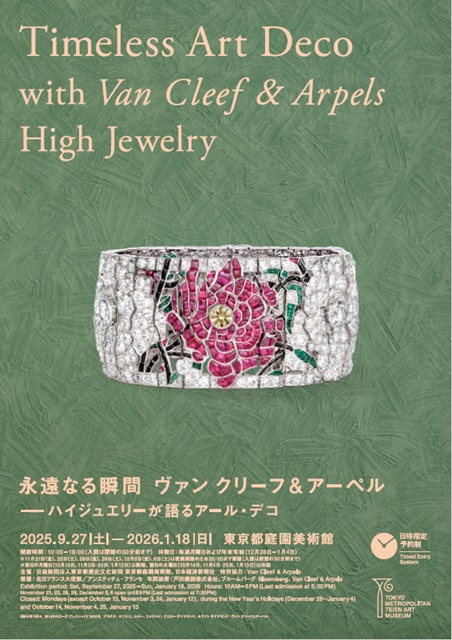

1933(昭和8)年に皇族朝香宮家の自邸として建てられ、フランスのアール・デコ様式における著名なデザイナーが内装を手がけました。本館や付属施設などは国の重要文化財。桜や紅葉など四季折々の変化が楽しめる庭園も見どころです。2025(令和7)年9月27日から翌年1月18日まで、「永遠なる瞬間 ヴァン クリーフ&アーペル — ハイジュエリーが語るアール・デコ」が開催されています。

01_東京都庭園美術館_本館_正面外観-800x533.jpg)

— ハイジュエリーが語るアール・デコ

「写真・映像」を専門とする世界的にも数少ない美術館。年間約15本の展覧会を開催しており、4階図書室では国内外の写真集などを見ることができます。

東京都写真美術館の展示室風景-800x533.jpg)

約6000点の収蔵作品を活かしたコレクション展のほか、現代美術に関する幅広い展覧会を開催。カフェやレストランのほか、美術図書室にはこども向けの美術の本を集めた「こどもとしょしつ」もあり、一日楽しめます。

mot2_s-800x533.jpg)

mot6_s-800x534.jpg)

若手・中堅アーティストの育成や国際的な文化交流を推進するため、2001(平成13)年に創設されたアートセンター。作品を発表するための「TOKAS本郷」(文京区)、滞在制作やリサーチ活動をするための「TOKASレジデンシー」(墨田区)の2つの施設がある。「TOKASレジデンシー」では夏にこどもを対象としたワークショップも実施しています。

tsuiki_0803-60-800x533.jpg)

對木裕里『積極的空白 なんにもしないをかたちにする』」 (撮影:東間 嶺)

アートのさまざまな表現を通して「ちがい」や「多様性」を体感することができる施設。特に、障害のあるアーティストや独学のアーティストが手がけた芸術作品の展示、参加型プログラムなどに力を入れています。

展覧会「アンフレームド」展示風景-撮影-高石巧-800x533.jpg)

「首都東京にオペラやバレエもできる本格的な音楽ホールを」という要望に応え、東京都が開都500年事業として1961(昭和36)年にオープン。世界中のアーティストによる名演だけでなく、生後6か月から入れるワークショップなども開催しています。※大規模改修のため、2026(令和8)年5月7日から2028(令和10)年度中(予定)まで休館。

20240907_OneDayセッション_C鈴木穣蔵_0078-800x533.jpg)

音楽・演劇・舞踊・オペラなどのさまざまな公演が行われる大規模なホール。若手アーティストの育成や市民向けのワークショップも行われています。2025(令和7)年10月1日から11月3日までは舞台芸術祭「秋の隕石2025東京」を開催。こども向けのプログラムも実施されます。

eiko-kawasaki@tokyo-geigeki.jp_こどもあそびシアター_Photo-Kazuyuki-Matsumoto-6-533x800.jpg)

Photo Kazuyuki Matsumoto

江戸時代から現代までの約400年間を中心に、江戸東京の歴史と文化を実物資料や復元模型などを用いて紹介しています。※大規模改修工事のため、2026(令和8)年春(予定)まで全館休館中

E9-1芝居小屋・中村座(正面部分)-800x530.jpg)

東京都で楽しめる文化事業

ほかにも東京都はさまざまな文化事業を行っています。

アートとデジタルテクノロジーに出会える、いろいろなプログラムを行っています。

なかでも、小学4年生から参加できるデジタルテクノロジーを使ったものづくりを学ぶための道場「ひらめく☆道場」では、レーザーカッターの使い方を学びながら、オリジナルのアクリルスタンドをつくったり、プログラミングを使って絵を描く方法を学んだりしています。CCBTでアート&テクノロジーに出会って、いっしょにつくって学んで、ものづくりの「ひらめき」を見つけてみましょう!

夏休みには、夏季特別ワークショップとして、「きこえるデザイン、みえるリズム」も行いました。いろいろな音を○、△などのシンプルな形でデザインし、音に合わせたアニメーションをつくり、ライブ形式で発表してとてももり上がりました。

東京文化財ウィークとは、「文化財」についてみなさんに知ってもらうため、文化の日(11月3日)の前後に行われるイベントです。

2025(令和7)年10月1日(水)から11月30日(日) まで、文化財めぐり、特別展、講座など、文化財を体験しながら楽しむことができる「企画事業」が約210事業行われます。

また、2025(令和7)年10月25日(土)から11月3日(月・祝)まで、ふだん公開していない文化財を特別に見ることができる「特別公開事業」を約120か所で楽しむことができます。

-800x600.jpg)

キッズHPはこちら

積極的に芸術・文化にふれて自分の好きを見つけよう

今回紹介した施設やプログラムをはじめ、東京都は文化に触れられる場や機会がたくさんあります。芸術・文化にはいろいろな種類があるため、自分から積極的にふれてみることで、自分が興味を持てるものや好きになれるものにきっと出会うことができます。芸術・文化を楽しむということは、作品を見たり聞いたりして「きれいだな」「楽しいな」「悲しいな」といったいろいろな感情を味わうことでもあります。この秋、ぜひたくさんの文化にふれて「心のアンテナ」を育ててみてください。

他の特集も見る