2025年8月号

東京都の島 八丈島のくらしをのぞいてみよう

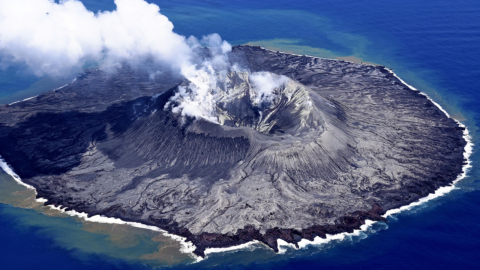

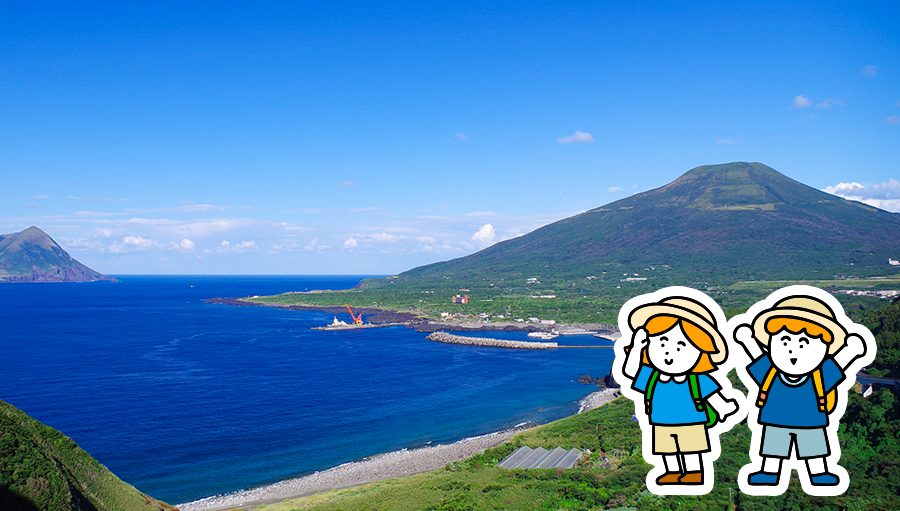

八丈島は東京都に属する伊豆諸島の一つで、豊かな自然や伝統を楽しめるスポットとして人気があります。東京の都心から南に約287キロメートル。羽田空港から飛行機だと55分で行ける大自然に囲まれた「八丈島」は、八丈富士と三原山の2つの山からなる火山島で、現在約6700人がくらしています(令和7年7月1日現在)。八丈島のさらにその南には「小笠原諸島」もあります。

自然あふれる国立公園・八丈島

八丈島は豊かな自然にあふれ、1964年には「富士箱根伊豆国立公園」に指定されました。太平洋の南側から流れてくる暖かい海流「黒潮」の影響をうけて、気候は1年を通して暖かく、雨が多いことが特ちょうです。最も暑い8月でも平均気温は26.5度で、南の島ですが、東京都心部より涼しく感じるかもしれません。

八丈島周辺の海は、「八丈ブルー」と呼ばれるきれいな青色が特ちょうで、島全体がぐるりとダイビングポイントに囲まれ、ザトウクジラやアオウミガメが見られることもあります。

島にある山の一つで、富士山のように美しいシルエットが特ちょうの火山「八丈富士」は、火口の周りを一周することができる「おはちめぐり」が有名です。そして、もう一つの火山「三原山」の周辺には、6つもの温泉があります。

八丈町は、町制が施行されて2025年で70周年をむかえました。そんな節目の機会に、大自然に囲まれた八丈島のくらしや産業についてご紹介します。

八丈島のくらしにせまる

八丈島でのくらしを「小学校」「産業」「伝統工芸品」の3つの角度から見てみましょう。

①八丈島の「小学校」

八丈島の小学校には、どのような特ちょうがあるのでしょうか。八丈島には、小学校、中学校がそれぞれ3校ずつ、高校は都立八丈高校と都立青鳥特別支援学校八丈分教室の2校あります。町中心部にある三根小学校の川畑伊豆海校長先生に八丈島の小学校についてお話を聞きました。

― 八丈島の小学校について教えてください。

島には、大賀郷小学校、三根小学校、三原小学校と3つの小学校があります。そのうち最も児童数が多いのが三根小学校で、全校児童は166人。普通学級が各学年1クラスの合計6クラス、特別支援学級が2クラスあります。最も児童数が多かった1958年には、759人の在校生がいました。

― 八丈島ならではの学習として取り組んでいることはありますか?

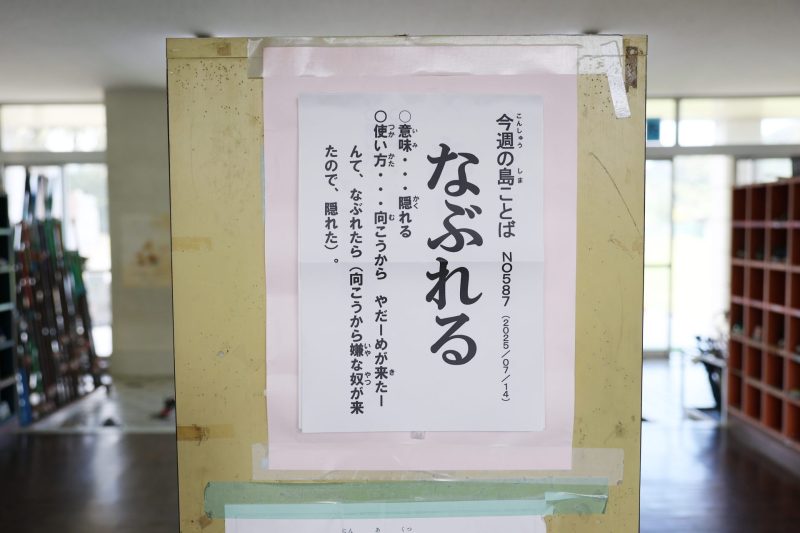

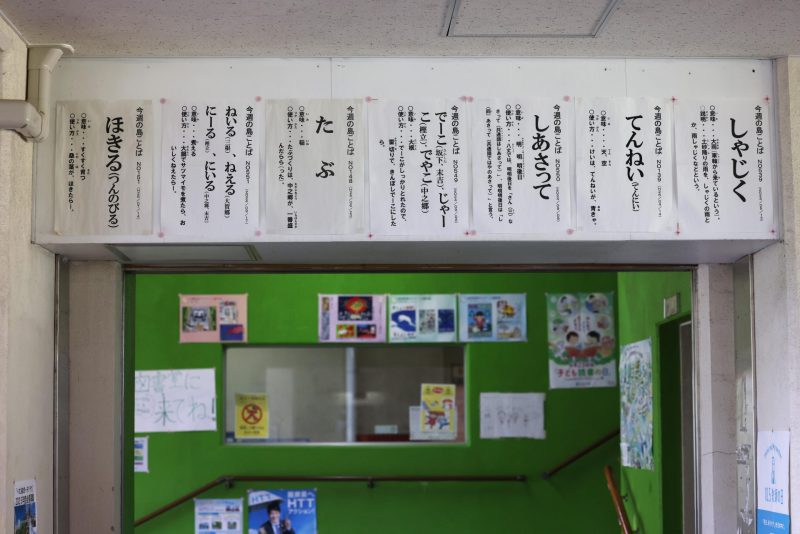

八丈島には、特有の方言「八丈方言」があります。奈良時代や平安時代の古い言葉がたくさん残る独特な方言ですが、今では八丈方言を話す人が少なくなり、50代以上の島民や、この方言に強い愛着を持つ人たちだけになりました。2009年、ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が発表した「消滅危機言語」の一つに指定されたことをきっかけに、この島独特の言葉を何とか残したいと、八丈方言を児童たちに伝えていく活動が始まりました。「今日の八丈方言」として、いろいろな言葉を校内にはり出したり、他の小学校では、校内放送を方言でおこなったりするところもあります。

― 方言のほかには、どんなことに取り組んでいますか?

月に2回ほど、島でとれた「八丈食材」を使った給食が出ます。「八丈メニュー」としてこどもたちにも人気で、「ムロアジ」「アシタバ」「パッションフルーツ」「八丈フルーツレモン」など島の特産物を使ったメニューです。島でとれた食材をみんなで味わえるようにと、八丈島の学校では、給食センターでまとめて調理をして各学校へ配送しています。

― 八丈島のこどもたちは、どのように過ごしていますか?

島のこどもたちは、とても素直で、人なつこい感じがします。顔見知りではなくても、気がついたら大きな声であいさつするなど、気軽に話しかけてすぐに仲良くなっていますね。地域の大イベントである小学校の運動会は、保護者だけでなく地域の人みんなが参加して、職場や地域のチームでの「対抗リレー」が行われるなど、島民みんなでもり上げる大切な行事です。こどもたちは小学校を卒業すると各地域の9割が八丈高校に進学します。その後は、進学や就職で島を出る子がほとんどです。

②八丈島の三大産業「農業」「漁業」「観光業」

次に、島で働く人たちがどのような仕事をしているか見てみましょう。

八丈島の農業は、「フェニックス・ロベレニー」(通称:ロベ)などの切り葉が中心。ロベは、東南アジア原産のヤシ科の植物で、その切り葉は主に、結婚式やお葬式、いけばなの材料などとして使われています。ロべの切り葉としては、八丈島産が国内シェアの90%以上をしめるとされており、八丈島を代表する農作物です。

ロベ農家の沖山至さんは、もともと八丈島出身で、島に戻ってきて9年。祖父がやっていた畑を引き継ぎ、ロベ栽培に取り組み始めたそうです。沖山さんは、「最近はお葬式を家族だけで行う人が増えてロベの需要が減っていたり、肥料などの値段が上がっているのにロベの販売価格は上がっていなかったり、課題はたくさんある」と言います。「八丈島は『切り葉日本一』の島。ロベを中心としてさらにもり上げていきたい。そのためには、切り葉やはち植えだけでなく、葉を加工してコサージュを作るなど、新たな活用法を発信する努力もしていきたい」と意欲を語ってくれました。

八丈島の漁業は、島の近海でキンメダイやムロアジなどがとれます。これは、「島寿司」や「くさや」といった島ならではの料理の材料にもなります。

八丈島漁業協同組合の小崎新一さんは、「以前はカツオやトビウオが多かったのですが、最近はあまりとれなくなってきて、今ではキンメダイが漁獲量全体の7割くらいをしめています。八丈島は太平洋の真っただ中で、漁場がとても広い。小笠原諸島との間の鳥島あたりまで出漁する人もいます」と教えてくれました。

とれた魚は、その日のうちに種類や大きさ別に分類され、発ぽうスチロール箱に入れて冷蔵庫で保管します。翌日にコンテナに積み込んで船便で運ばれます。夜に竹芝(港区)に到着し、さらに次の日に豊洲市場に出荷されます。小崎さんは、「漁師たちはお年寄りが多くなってきていて人手不足の問題もありますが、漁師の世界に飛び込んでくる島外出身者も増えています。また、船の燃料や釣り具、発ぽうスチロール箱や氷などの価格が上がってきていて苦しい部分もありますが、東京都の支援なども活用しながら毎日がんばっています」と話していました。

八丈島は、きれいな海に囲まれていることが最大の魅力。底土海水浴場のすぐそばにあるホテルを経営する鈴木初美さんは、「羽田空港からたった1時間足らず、都心部とは全く違う大自然にひたることができます。透明度が高い海では、ウミガメに出会えることもよくあります。初めてここに来たお客さまが翌年はご家族を連れていらして、さらに翌年はおじいちゃんおばあちゃんを連れていらっしゃるなど、何度も訪れてくれるリピーターのお客さまがたくさんいらっしゃる印象です。これからも、もっと多くの人に八丈島のすてきなところをたくさん知ってもらいたいですね」と話してくれました。

みなさんも、八丈島を訪れて、家族や友達に伝えたくなるすてきなところを見つけてみてはいかがでしょうか。

③八丈島の伝統工芸品「黄八丈」

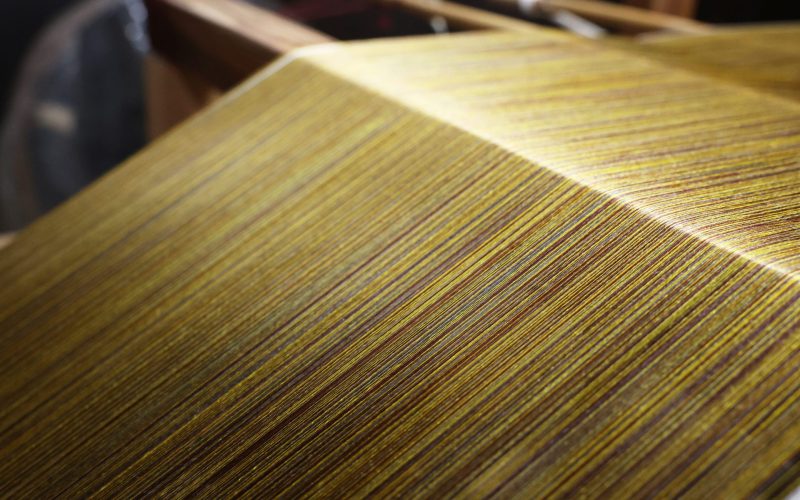

最後に、八丈島を代表する伝統工芸品「黄八丈」という織物についてみてみましょう。伝統工芸品とは、時代を超えて受けつがれてきた方法でつくられる工芸品です。

八丈島は古くから絹織物の生産がさかんで、織物が8丈(約24メートル)の長さで取引されていたことから「八丈島」の名になったという説もあります。「黄八丈」は経済産業省が定めた「伝統的工芸品」に選ばれているほか、東京都の「伝統工芸品」にも指定されています。

黄八丈は、草木で染めた明るい黄色、樺色(赤みがかった黄色)、黒色の3色の糸で織った、しま模様や格子模様が特ちょうの織物。黄八丈職人の山下誉さんは、「昔は八丈島では米がとれず、布を年貢(昔の税)として納めていました。黄八丈は赤や青といった色はなく、たった3色だけで作られています。染めるのにとても手間がかかりますが、私たちは昔から続く伝統的な製法でつくり続けています。しまと格子の模様は、時代を経ても新鮮な美しさがあり、あきることがありません」と黄八丈について教えてくれました。

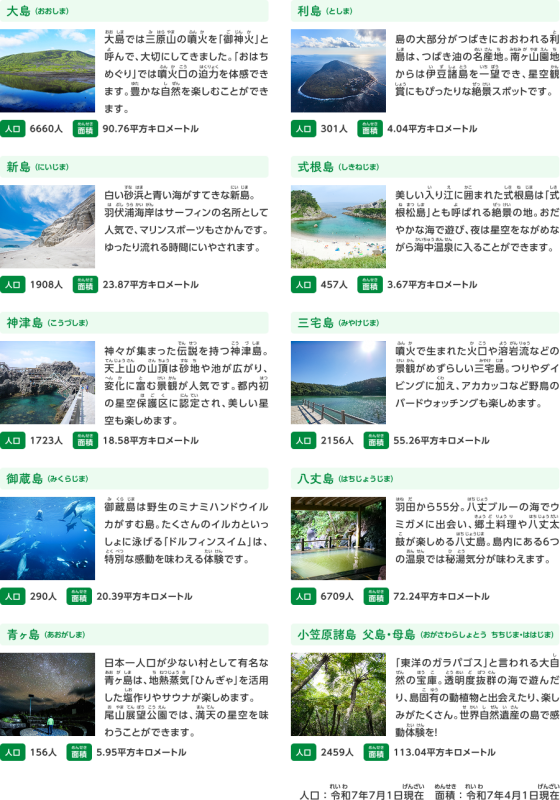

東京にある11の有人島 気になる島を見つけよう

東京にある11の有人島のうち「八丈島」についてくわしくお伝えしました。今回の取材では、豊かな自然や古くから大切にされてきた文化、島ならではの人と人とのつながりにふれ、八丈島のすてきなところをたくさん発見することができました。

八丈島以外の10の有人島も、それぞれちがった特ちょうや魅力があります。気になる島があったら、ぜひくわしく調べて、行ってみてくださいね。

他の特集も見る