2025年5月号

100年以上先も東京都に水を届ける小河内ダム

みなさんは、じゃ口から水が飲める国は世界にどれくらいあるか知っていますか?

国土交通省によると、水道水をそのまま飲める国は、世界196か国のうち、日本を含む9か国しかないそうです。

東京都の人口は約1400万人。通勤や通学などで他の県から通う人も含めた昼間の人口は約1600万人以上にもなります。こうした人たちのくらしを支える水は、どこからやってくるのでしょうか。そして、安心して飲むことができるのはなぜでしょうか。今回は、東京に水道水を送る元となる「水源」について考えてみましょう。

家庭で安心して使える水道水

東京の水について調査する前に、みなさんにクイズ。きれいな水道水は、水道管を通ってみなさんのもとに届きます。じゃ口から出てくる水は、家庭で何に一番使われているか知っていますか?

💡クイズ

家庭で一番水道水が多く使われているのは?

A 飲み水

B 洗濯

C お風呂

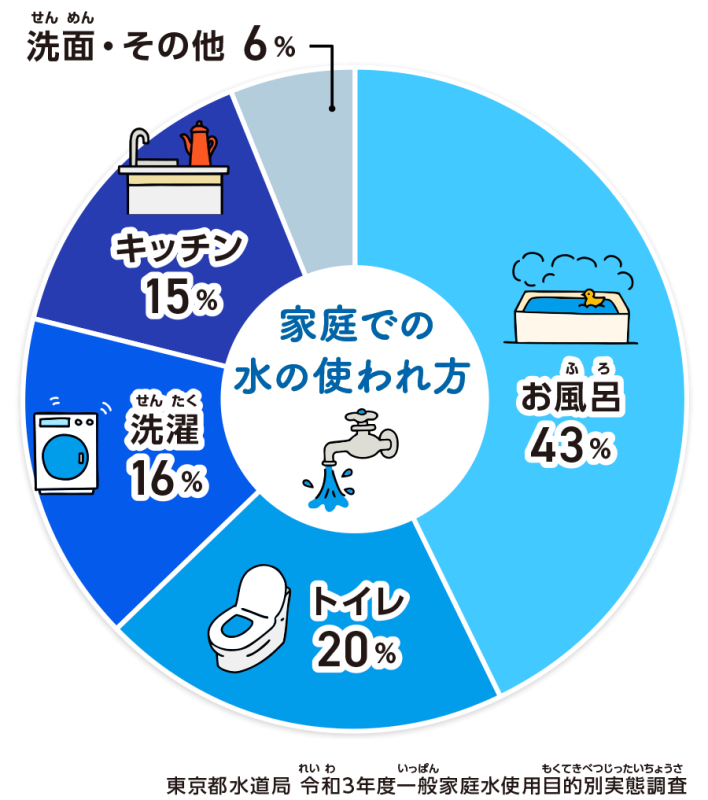

正解は、Cのお風呂。

一般家庭のお風呂の残り湯は、1回あたり約180リットル。この半分を洗濯、掃除などに利用すれば約90リットルの節水になります。

また、歯をみがく時に30秒間流しっぱなしにすると約6リットルの水を使います。コップにくんでから歯をみがくと約0.6リットル程度の水ですむので、約5リットルの節水になります。

水は地球環境とも深いつながりがあります。むだのないように大切に使えるといいですね。

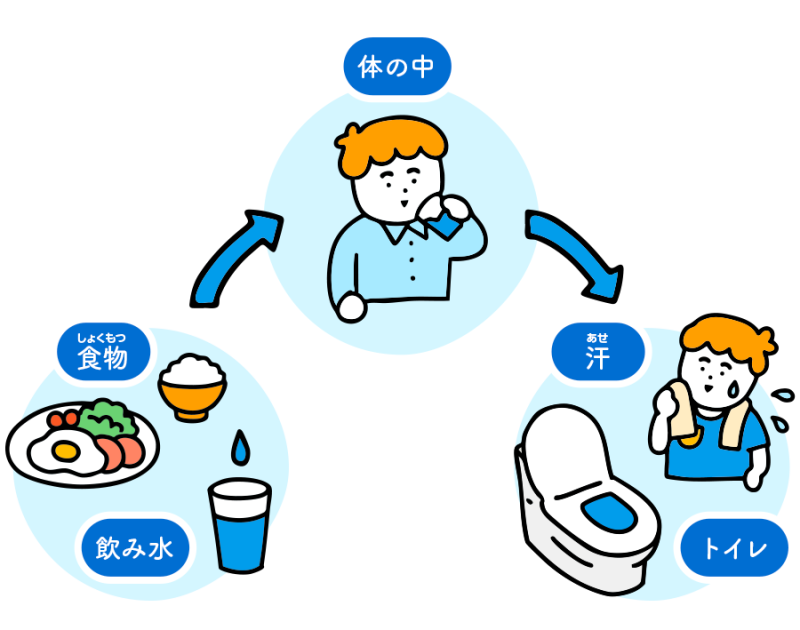

清潔で健康的な生活をするために、水はなくてはならないものです。水には、わたしたちが生きるために必要な栄養を体の中に取り入れるのを助けてくれたり、いらなくなったものを体の外に運び出すのを手伝ってくれたりする、大切な役割があります。

水道の水はどこから?ダムの役割

それでは、東京で使われている水がどこから来て、毎日安心して使うことができるのはなぜか考えていきましょう。

水は、雨として空から降ってきます。その水は、たくさんの木がある森や林でためられ(水道水源林)、やがて地上にわき出して川になります。川に流れた水はダムでせき止められ、水量を調整して川へ流されます。川に流れた水は取水せきで取り入れられ、浄水場できれいにされてからみなさんのもとに届きます。

生活に必要な水は、川をせきとめる「ダム」をつくって、いつでも水を安心して使えるようにためられています。では、東京都の水道水になる水をためるダムは、どんなところでしょうか。

東京の水道水の水源

東京の西多摩エリア、豊かな森林におおわれた奥多摩町に、東京の水道専用のダムがあります。ダムによってせき止められてできた大きな湖が、東京都と山梨県にまたがる人工湖「奥多摩湖」です。

さて、ここでクイズ。

💡クイズ

東京都内にある水道専用のダムは、何という名前か知っていますか?

A 黒部ダム

B 八ッ場ダム

C 小河内ダム

正解はCの「小河内ダム」。

東京都内にダムがあることを、みなさんは知っていましたか? (奥多摩湖は、正式には小河内貯水池といいます。)

東京の水がめ「小河内ダム」

小河内ダムは、水道専用のダムとして1957(昭和32)年に完成しました。完成してから70年近くたちますが、今でもしっかりと役目をはたしています。ダムの貯水量(ためられる水の量)は、水道用としては国内最大で、約1億8540万立方メートル。なんと東京ドーム約150杯分もの量があるそう。東京都で使用される水道水の約40日分を蓄えることができるため、「東京の水がめ」とも言われています。

※東京都の水道水の元になる水は、小河内ダムから来る多摩川水系のほか、群馬県や埼玉県を通る利根川水系や荒川水系などの川からも来ています。

では、小河内ダムの大きさはどのくらいあるのでしょうか。

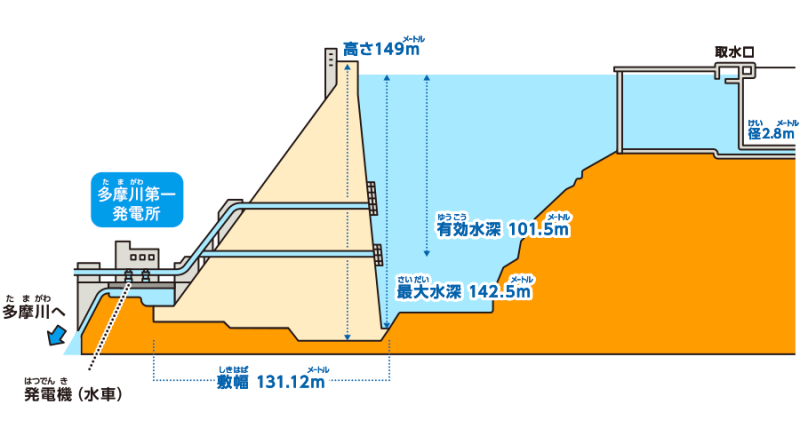

ダムは地面から149メートルと、40階建ての高層ビルくらいです。奥多摩湖の最大水深は142.5メートル。押してくる水の力(水圧)をおさえるダムの幅(敷幅)はなんと131.12メートルもあり、まるで巨大な堤防のようです。

ダムのほかに、きれいな水道水をみなさんに届けるために大切な場所が、水道水源林です。 小河内ダムを囲む水道水源林は、次の3つの働きでダムを守っています。

❶ 森林に降った雨を土の中にためてゆっくり川に流す

❷ 雨についたチリなどの汚れを、土の中を通る間に取って、きれいにする

❸ 雨で土や砂が山から流れ出すのを防ぐ

こうしたことから、水道水源林は「緑のダム」とも言われています。

ダムは夏の水不足の時も生活に使う水や飲み水に困らないように大量の水をためておく役割を持っています。

また、台風などの予報が出ている時は、「余水吐」と言われる施設から放流し、大雨に備えます。下流での洪水対策にも役立っているんですね。

💡知っておきたい小河内ダムの豆知識

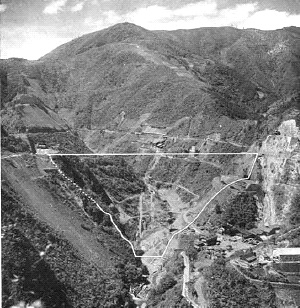

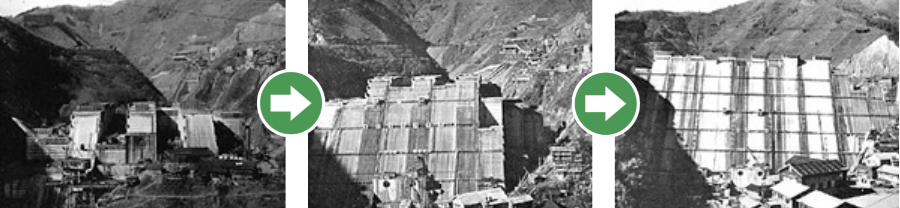

小河内ダムは1938(昭和13)年に建設工事が始まりましたが、太平洋戦争があったために、いったん工事は中止となりました。そして戦争が終わって3年後の1948(昭和23)年に工事が再開。25メートルプール約6700杯分にもなる総量1,675,680立方メートルものコンクリートが打ち込まれた大工事で、1957(昭和32)年にようやく完成しました。

こうしてつくられた小河内ダムは、これから100年先も、200年先も、東京都民にきれいな水を届け続けます。

水道水源林や小河内ダムを体験「奥多摩 水と緑のふれあい館」

小河内ダムのすぐそばにある「奥多摩 水と緑のふれあい館」は、水道のもとになる水がどこからどのようにして来るのか、学ぶことができる施設です。2025年3月にリニューアルオープンしました。

展示室のひとつ「360°シアター」、周りにダイナミックな映像が映し出され、水道水源林の中に実際に入りこんだかのような感覚で、小河内ダムの役割などについて学ぶことができます。展示室の中央に置かれた模型では、プロジェクションマッピングにより、水道水源林の山々が四季で表情を変える様子をスクリーンの映像と合わせて楽しめます。

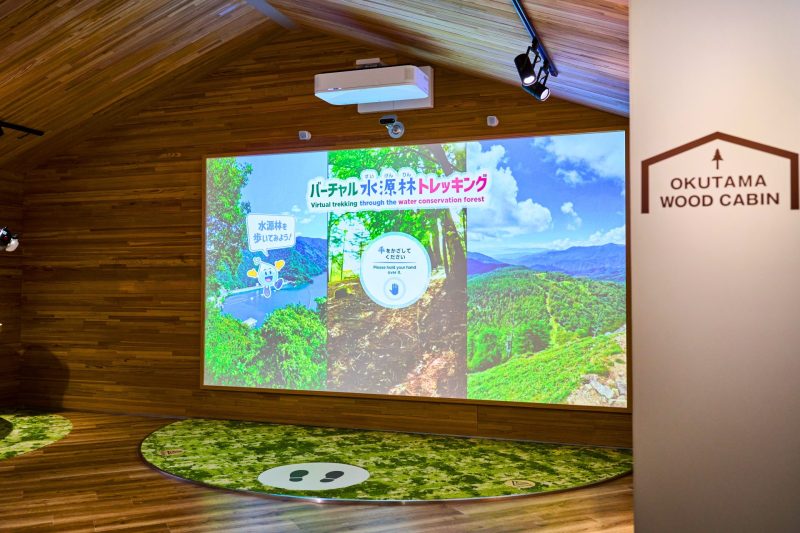

また、水道水源林の世界を体験できる展示室では、緑を守るための仕事について知ることができます。健康な森をつくるための、木から余分な枝を切り落とす「枝打」や、暗くなっているところでは木を切って本数を減らす「間伐」という作業が立体模型で展示されています。また、水道水源林をバーチャルで散策するゲームを通して森のスケールを感じることもできます。

このほか、奥多摩の人々のくらしの歴史を学べる部屋や、迫力ある立体映像で奥多摩の自然を感じることができる「奥多摩3Dシアター」などの展示室があります。 みなさんもぜひ足を運んでみてください。

安全で高品質な水を都民に送り続ける

東京都に張りめぐらされた水道管は約28,000キロメートルあり、全てをつなげると地球3分の2周分にもなります。東京都では、自然災害などで水道管などがこわれないよう管理し、いつでもみなさんのもとに水が送り届けられるようにしています。これからも、みなさんがずっと安心して水道水を飲んだり利用したりできるよう、さまざまな取り組みを進めていきます。

みなさんもじゃ口から水を出すときに、その水がここまでやってきた長い旅を思い浮かべて、大切に使うようにしましょう。

取材協力=東京都水道局、奥多摩水と緑のふれあい館

🌲奥多摩 水と緑のふれあい館

「奥多摩 水と緑のふれあい館」は、小河内ダムの目の前にあります。

多摩の豊かな自然に囲まれた迫力あるダムの姿を見たあとは、ふれあい館の展示を通して水道水源林やダムの役割を知ることができます。

交通

🚌公共交通機関をご利用の場合

JR青梅線奥多摩駅前から「奥多摩湖」「鴨沢西」「丹波」「小菅の湯」「峰谷」「留浦」行きのいずれかのバスに乗車約20分「奥多摩湖」バス停下車すぐ

🚙車でお越しの場合

青梅街道から国道411号線を山梨方面に進んでください

開館時間

午前9時30分〜午後5時まで

休館日

水曜日(水曜日が祝日の場合は翌日)

年末年始(12月28日から1月4日まで)

※冬期は臨時休館する場合があります。

入館料

無料

住所

東京都西多摩郡奥多摩町原5番地

他の特集も見る