2025年1月号

お城博士の栗原響大くんが解説!クイズでめぐる江戸城の魅力

東京は昔、「江戸」と呼ばれていたことをみなさんは知っていますか?

「江戸時代」や、「江戸城」「江戸幕府」といった言葉を、みなさんも聞いたことがあると思います。 江戸時代は、徳川家康が将軍となって江戸に幕府を開いた1603年から、1868年に明治時代が始まるまでの265年間をいいます。武士のトップの将軍である徳川家が日本を治め、将軍が住む江戸城がある江戸は、日本の政治の中心として発展し、今では日本の首都である東京となりました。江戸の発展の中心となった江戸城とは、どんなお城だったのでしょう?

「お城博士ちゃん」としてテレビ番組や松江観光大使としても活躍している栗原響大くんと、江戸城の知られざる魅力にせまってみましょう。

栗原さんは、小学1年生のときに、日本の世界遺産を訪ねる家族旅行で姫路城を訪れ、そのスケールの大きさに感動して、お城が大好きに。これまでに380か所を超える日本のお城を実際に訪ね、『おもしろすぎる家康の城図鑑』(KADOKAWA)を出版

徳川家康が開いた日本の中心都市

「江戸」という地名は、今から1200年以上前(平安時代)に生まれたと考えられています。1457年に、太田道灌という人が江戸城を作りましたが、そのころの江戸は、今よりだいぶ小さな町でした。

その後戦国時代を経て、天下統一を果たした豊臣秀吉の家臣になっていた徳川家康は、関東地方を治める中心地として、1590年に江戸に入りました。

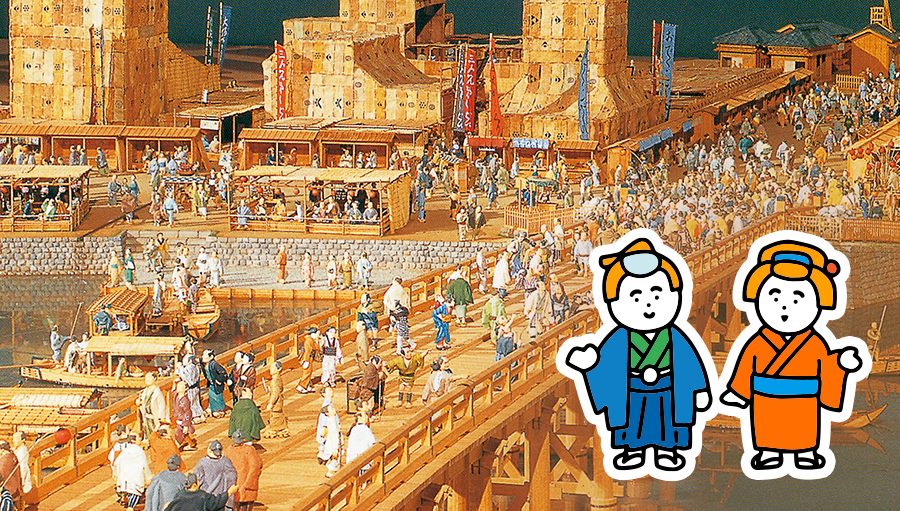

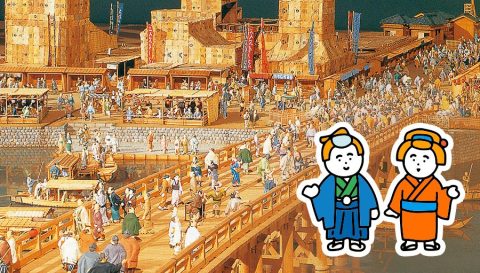

1603年に家康が将軍となって江戸の地に幕府を開くと、諸大名の屋敷やその家臣、家族たちが住むようになったほか、商売をする多くの商人が江戸に集められました。すると江戸は、日本の中心都市として急速に活気のある町へと成長していきました。

「火事と喧嘩は江戸の華」と言われるくらい、江戸では火事が数多く発生しました。その中で人々はさまざまな娯楽や楽しみを生み出し、文化・芸術が発展していきました。

💡お城博士・栗原響大くんから江戸時代クイズ

江戸時代(1700年代から1800年代)に世界一の人口だったのは、次のうちどの都市?

A パリ(フランス)

B ロンドン(イギリス)

C 江戸(日本)

正解はCの江戸。

江戸時代の人口は、くわしい記録が残っていないので正確には分かりませんが、1700年代初めには100万人を超えたと考えられています。1800年ごろのロンドンは約86万人、パリは約54万人なので、1700年代から1800年代にかけて、江戸は、世界一の人口をほこる活気のある大都市でした。

ここがすごい!

お城博士の栗原響大くんに聞く江戸城の見どころ

徳川家康が江戸に来たころ、江戸城、つまり今の皇居の東側には、「日比谷入江」とよばれる海が入り込んでいて、湾のようになっていました。家康はまず、いまの神田(千代田区)にあった神田山を切りくずし、その入り江をうめ立てて町を広げました。

クリックで拡大できるよ!

(環境省「皇居のお濠」より)

💡お城博士・栗原響大くんの江戸城豆知識

江戸の水不足を解決した「玉川上水」

海辺をうめ立てて広がった江戸は、井戸を掘っても飲むための水は十分に出ませんでした。時の将軍は深刻な水不足を心配し、1653年から次の年にかけて、はるばる多摩川から水路を引いた「玉川上水」を切り開きました。このおかげで水が江戸の町のいたるところに届けられるようになりました。玉川上水の一部は、現在もみなさんに水を届けるために使われています。

おどろくべき江戸城の広さ

江戸城は、ほかの城と比べて段違いの規模でした。現在、天皇皇后両陛下がお住まいの「皇居」は、江戸城のごく一部分にすぎません。

💡お城博士・栗原響大くんから江戸城クイズ

日本の代表的なお城を比べると、どのお城が一番広い?

A 江戸城(東京都)

B 姫路城(兵庫県)

C 大阪城(大阪府)

正解はそう、Aの江戸城。

日本の代表的なお城を比べると、江戸城は約230ヘクタール(皇居と皇居外苑部分。東京ドーム約49個分の広さ)で、国内2番目の大阪城(大阪城公園部分、約106ヘクタール)の2倍以上、世界遺産で有名な姫路城(約23ヘクタール)の10倍以上もあって、ほかを大きく引き離して日本一の広さがあります。

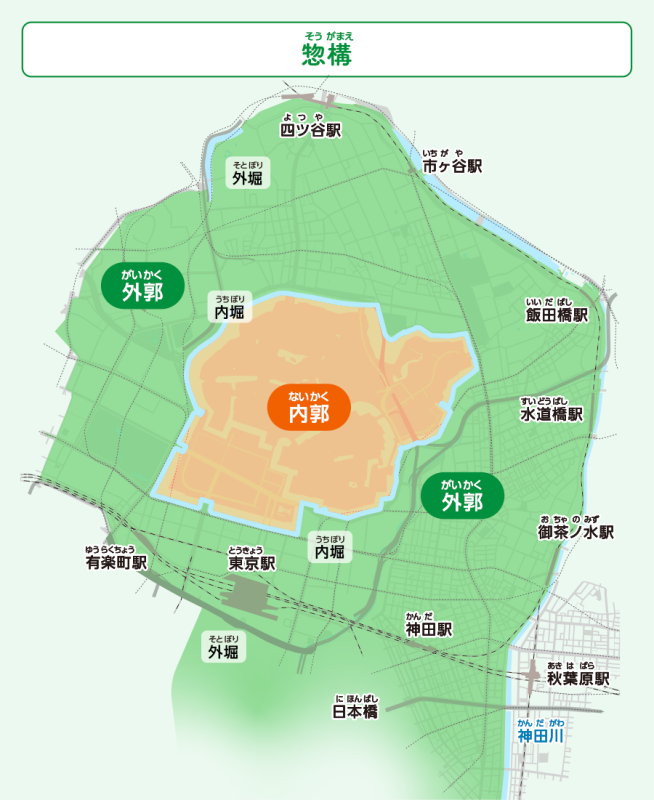

江戸城を守れ!「お堀」のスケール

日本のお城は「堀」と言われる水路や大きな溝で囲まれています。これは城を敵の攻撃から守るためのものです。「内堀」という守りの施設で囲まれた江戸城の中心部には、将軍が過ごす本丸をはじめ、二の丸・三の丸・西の丸・北の丸などの御殿や吹上などの庭園がありました。

-800x460.jpg)

さらにその外側で「外堀」という守りの施設で囲まれた区域があり、大名屋敷や武家屋敷、町人が住む町人地などがあり、にぎわいのある城下の町が広がっていました。

💡お城博士・栗原響大くんの江戸城豆知識

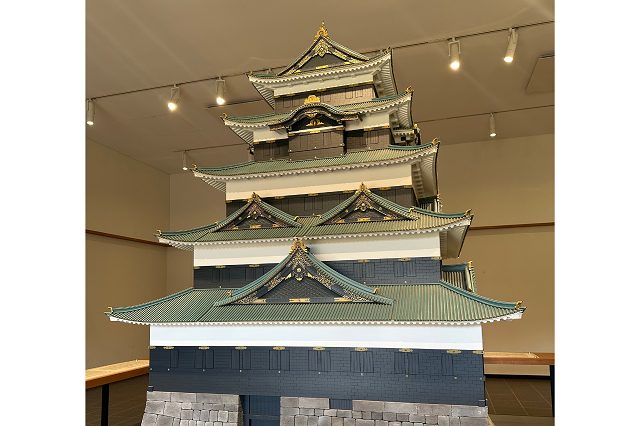

江戸城の御殿

江戸城中心には、城のシンボルのような存在ともいえる「天守」のほかに、将軍が暮らしたり、政治を行う「本丸御殿」、おもに前の将軍の正室などの住まいとして使われた「二の丸御殿」と、退位した将軍や次期将軍が住んだ「西の丸御殿」などがあります。このうち西の丸が、現在の皇居にあたります。

天守や本丸を中心に、周囲の屋敷や町も囲んだ広大な「惣構」と呼ぶ堀がありました。江戸城ではその周囲の長さは約15.7キロメートルもあります。

南は現在のJR新橋駅付近、西は四ツ谷駅付近。そして北側は、市ヶ谷駅から御茶ノ水駅とJR総武線に沿って今も外堀があり、大きな橋がかかっています。

外堀は飯田橋駅付近で神田川と合流し、やがて隅田川を通って南に流れ、東京湾に通じています。

上空から見ると、内堀から外堀を通って隅田川まで、まるで「の」の字を書くようにぐるぐると回りながら広がっていて、これらがすべて江戸城の範囲だったのです。

💡お城博士・栗原響大くんの江戸城豆知識

お堀の幅

堀は、敵の攻撃から守るためのものですが、江戸城の場合はとにかく幅がすごい!広いところで向こう側まで約90メートルもありました。

本格的に江戸城が整備されたのは戦国時代末期。これは日本の城の中でも新しい時期にあたります。そのころの戦いでは、鉄砲が中心的な武器だったので、敵の鉄砲の弾を城に届きにくくしました。また、武士が鎧を着たまま渡り切れなかったり、馬では堀を超えられないなどの効果がありました。敵が城を攻めにくくするために、これほどまでに広い幅になりました。

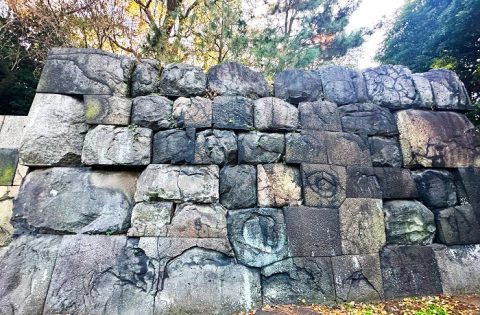

将軍の権威を示せ!石垣がすごい

石垣は、古い時代の城では、自然の石を加工せずに積んでいました。それが、でこぼこをけずってすき間を少なくした積み方になり、江戸時代に入ってしばらくすると、石を四角く加工してすき間なくびっしりと組み合わせた積み方に変わってきます。そのすべてが江戸城で見られます。江戸城は、1590年に家康が入って以来、何度も改修されてきたからです。とくに大手門辺りは、たくさんの人が出入りするので、将軍の力を示すため、ほかよりも大きな石が使われています。

石垣に使われる石は、伊豆半島などから運ばれ、上に建てられる城の重さに耐えられるように、大変強固につくられました。長い年月をかけて改修をされた石垣は、場所によって積まれた時期がちがうため、積み方も異なります。大きな石を荒く割って組み合わせた石垣には、もとの石のごつごつした感じが残り、すき間に小さな石がつめこまれています。だんだん加工技術が発達してくると、大手門の石垣のように四角くきれいな形に整えられ、となりどうしがぴったりかみ合った積み方になっています。

石垣の築造など、江戸城の中の大がかりな工事は「天下普請」といって、全国の有力な大名たちが任されました。積まれた石をよく見ると、いろいろなマークが刻まれていることが分かります。これは、そこを任された大名が、「これはわれわれが運んできた石だ」と示すための印で、刻印といいます。目を凝らしてよく探してみましょう。

💡お城博士・栗原響大くんの江戸城豆知識

石垣に残された刻印

江戸城の石垣には、さまざまな文字や印などの刻印が残っていますが、そのなかには、「南無阿弥陀仏」と刻まれた石垣があります。

石垣に使われる石は、生産地である「石切り場」から運ばれてきますが、急ぎで石材が必要だったり、権力者の力を示すためなどのさまざまな理由から、もともとほかのところで使われていた石を再利用して、石垣に組みこむことがありました(転用石)。この石垣も、そのひとつです。江戸城に行ったらぜひ、お気に入りの刻印を見つけてみてください!

注意!! お堀をのぞくときは、必ず大人と一緒に、気をつけて見るようにしましょう。

今も残る江戸城のゆかり

東京には今も、江戸城にゆかりのある地名がたくさん残っています。江戸城の広さに合わせて、堀を渡る橋ごとにたくさんの門が作られており、その数は200ほどあったとも言われています。橋に作られた門を「見附」といいます。地下鉄の赤坂見附駅は、「赤坂見附」という門があった場所です。また、四ツ谷駅近くの「四ツ谷見附」なども門の名前が地名に残されています。

💡お城博士・栗原響大くんの江戸城豆知識

地名に残された江戸城のなごり

江戸幕府で大きな力を持った政治家であった井伊直弼が、江戸城の「桜田門」の目の前で殺害された事件『桜田門外の変』で有名な桜田門、地下鉄の駅の名前にもなっている「半蔵門」なども地名として残されています。今も残っている門のうち、「田安門」「清水門」「外桜田門」の三つは国の重要文化財に指定されています。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

明暦の大火と江戸の復興

三代目将軍の徳川家光の時代に、江戸城は完成しました。しかし、人口が密集し、木造の建物が軒を並べる江戸の町は、たびたび大きな火事に襲われました。1657年、『明暦の大火』と呼ばれる大火災が発生します。

-800x278.jpg)

3日間も続いた火事で江戸の町の大部分が焼けてしまい、数万人もの犠牲者が出たと伝えられています。江戸城天守も、この時に焼け落ちてしまいました。

幕府は、江戸の町の復興に力を入れるため、天守の再建を取りやめました。これ以降、江戸城に天守はありません。

そして、明暦の大火のような災害を防ぐため、火事が広がらないように広い空き地や広い道路を整備するまちづくりを進めました。

これにともなって、家康の息子たちが先祖にいる徳川御三家(尾張、紀伊、水戸)の広大な屋敷が、外側の現在の「紀尾井町」に移されるなど大名屋敷の配置換えが行われました。

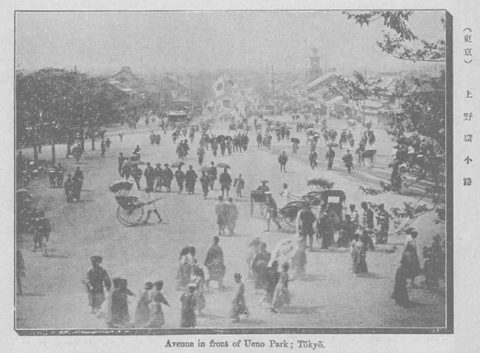

上野駅から上野広小路駅をつなぐ中央通りのあたりに「上野広小路」などの幅が広い道路も作られ、このときの都市計画が、現在の東京の街並みの基礎になっています。

その後、江戸の町はさらに発展し、隅田川の対岸も開発され、北部や西部も都市化が進んでいきました。

江戸城の魅力を未来につなぐ

さて、栗原響大くんと江戸城をめぐり、その魅力を感じることができましたか?では、その後のまちがどうなったのか見ていきましょう。

江戸時代が終わって明治時代を迎えると、江戸の名前は「東京」に変わりました。天皇の住まいが京都から東京になり、江戸城は天皇皇后両陛下がお住まいになる「皇居」となりました。

江戸城の一部は「皇居東御苑」として一般にも公開されており、季節ごとに豊かな表情を見せて、周辺に来る人たちの憩いの場となっています。東京の中心部に残された大きな自然は、さまざまな動物や鳥、植物の宝庫ともなっています。

東京都は、都心部にあるこの貴重な自然を大切に守りながら、歴史的財産である外堀の水質改善を進めています。都心で働く人々にいやしの場を提供し、首都にふさわしい品格ある景観をつくり、魅力あるまちづくりへつなげ、“外濠浄化”を進めることをきっかけとして、「水の都」東京をよみがえらせる「外濠浄化プロジェクト」を進めています。

東京都内には、お台場(港区)、練馬城(練馬区)、世田谷城(世田谷区)をはじめ、100か所を超えるたくさんの城跡があると言われています。あなたの家の近くにも、遠い昔お城があったかもしれません。調べてみると、分かることがあるかもしれませんよ。

取材協力=宮内庁、東京都教育庁、水道局、都市整備局、KADOKAWA

監修=名古屋市立大学高等教育院 千田嘉博先生(城郭考古学者)

他の特集も見る