2025年7月号

東京都を支える仕事❼ 都民の安全・安心を守る! 東京消防庁の仕事

火事が起きたら消防車やはしご車がかけつけ、消防隊が消火活動をします。けがや病気で動けなくなった人がいたら、救急車がいち早く病院に運んでくれます。

高層マンションやビルが立ち並ぶ市街地から緑の多い山間部まで、約1770平方キロメートルの広い面積をカバーし、約1400万人という多くの都民の命を守っているのが、東京消防庁の職員たちです。

どんな火災や事故にも対応する東京消防庁

東京消防庁のミッションは、火災、交通事故、山や海、川などで起きる事故に少しでも早くかけつけて命を救い、都民の安全と安心を守ることです。あらゆる事態に対応できるように、東京消防庁にはさまざまな設備や特別な乗り物があります。

みなさんが街で見かけるポンプ車や救急車のほかに、40メートルもの高さまで伸ばせるはしご車や、水だけでは消すことが難しい工場などでの火災に泡を出して対応する大型化学車、放射線や化学物質などが原因の事故にも対応できる特殊災害対策車などがあります。細菌を外にもらさない特殊救急車や、横幅が広がって最大8床のベッドを設置できるスーパーアンビュランスもあります。

さらに、がれきなどを取りのぞくためのドラグショベル、空から救命活動や消火活動をする消防ヘリコプター、人が入れない現場で活躍する無人走行放水車(消防ロボット)など、ふだんはあまり目にしないめずらしいものもたくさんあります。

💡豆知識

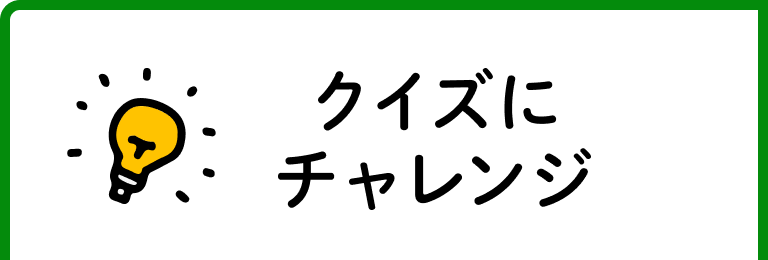

消防車が鳴らす音の種類

ときどき、サイレンを鳴らしながら走っている消防車や救急車を目にすることがありますね。みなさんはサイレンの音を聞いて、消防車と救急車のどちらが走ってきたか、判断することができますか?

じつは、消防車だけでもいろんなサイレンの音があります。火災の現場に向かう時、救急の現場に向かう時、消火したあとの音の違いを見てみましょう。

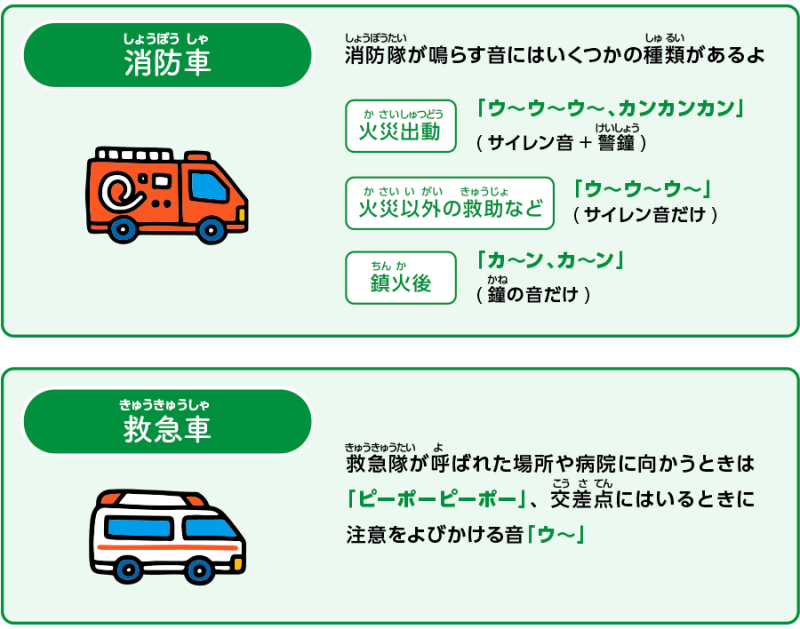

命を救う!救急隊の緊急搬送 出場件数が3年連続で過去最多

けがや病気のときに呼ぶとかけつけてくれる救急隊ですが、東京消防庁では2024(令和6)年の救急車の「出場件数」が約93万5000件もあり、3年連続で過去最多を更新しました。救急車で運ばれた人を年代別で見ると、75歳以上が約34万人と全体の4割以上です。割合からは高齢者が多く見えますが、14歳以下のこどもも約5万5000人と決して少ない人数ではありません。

💡豆知識

体調が悪い時はすぐに救急の助けを求めよう!

体に異変を感じたときは、すぐに救急車を呼びましょう。救急車を呼ぶべきか迷った時に利用できるものがあります。

東京都では、救急車を呼ぶべきか迷ったときに判断の助けになる「東京版救急受診ガイド」というサイトや、医師・看護師などに24時間年中無休で相談できたり、受診できる救急医療機関を案内してもらえたりする「東京消防庁救急相談センター(#7119)」があります。

身近な大人の人に教えてあげましょう。

さまざまな症状や状況に対応! 救急救命士や救急機動部隊の活躍

現在、東京消防庁には289の救急隊があり、それぞれの隊に「救急救命士」の資格を持つ職員がいます。救急車では「救急救命士」が病人や事故にあった人の応急処置をします。

また、救急車の出場要請が多くなる時間や地域に対応する救急機動部隊もあります。たとえば、通勤通学の時間帯は東京駅周辺、日中は渋谷、夜間は六本木や新宿で出場件数が多くなります。救急機動部隊はこのように地域の特性や時間帯に合わせて配置されます。

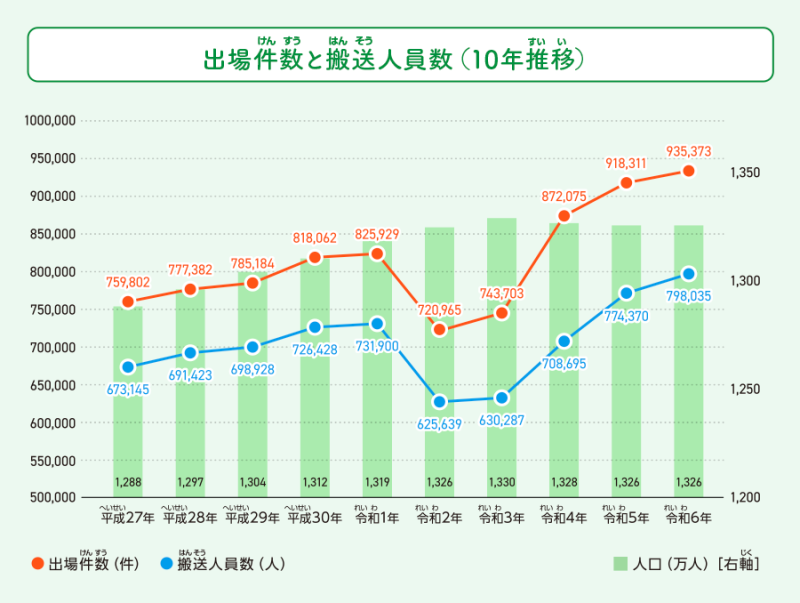

日中に活躍!「デイタイム救急隊」隊長インタビュー “熱中症から身を守る方法”

年々増えていく救急の要請に応えていくために、2019(令和元)年、新しい救急隊が誕生しました。その名も「デイタイム救急隊」。デイタイム救急隊は、出場の多い日中の時間帯に対応するため、午前8時30分から午後5時15分まで働いています。育児や介護などで24時間勤務が難しい職員も、「デイタイム救急隊」として働くことで救急活動を続けることができるようになり、今では職員の約3人に1人と、多くの女性も活躍しています。

東京消防庁のデイタイム救急隊の江面隊長に、救急車の緊急搬送と、この季節に気をつけなければならない熱中症から身を守る方法について聞きました。

夏に増える熱中症!身を守るための重要なポイント

救急車の出場件数は、夏(7月、8月)と冬(12月)が特に多くなっています。これからの夏の時期に特に増える症状は「熱中症」です。

これからの時期、「熱中症」には特に気をつける必要があります。2024年の6月から9月までの熱中症による搬送は7996人で、過去最多を記録しました。そのうち、6歳~12歳のこどもの搬送は、187件でした。

最近は、異常とも言えるほどの高温を記録する日も増えているため、気温が高い時は迷わずエアコンを使いましょう。また、暑さに強い体づくりのために、しっかりと食事と水分、睡眠をとることも大切です。

熱中症は、急に体調が悪化し、気づいたら動けなくなってしまうこともあります。特に小・中・高校生は屋外で運動をしている時に熱中症になってしまうケースが多いです。

運動や遊びに夢中になってしまうこともあるかもしれませんが、ふだんからこまめに水分をとる習慣を身につけましょう。そして、少しでも体に不調を感じたら、無理をせずに休むようにしてください。

暑さでぐったりとして、肌の色が赤くなったり、汗がたくさん出てとまらなくなったりしたときは危険です。すぐに近くの大人に助けを求めましょう。また、自分やまわりの人の体調に異変を感じたら、迷わず「119」に電話をかけて救急車を呼びましょう。

💡豆知識

熱中症予防のポイント3つ

・高温・多湿・直射日光を避ける(エアコンを迷わず利用し、外出時は日がさ・ぼうしを使う)

・こまめに水分補給をする(のどがかわく前の水分補給を心がける)

・暑さに体を慣らす(適度な運動、暑さに強い体づくり)

💡豆知識

消防の仕事をもっと知ろう

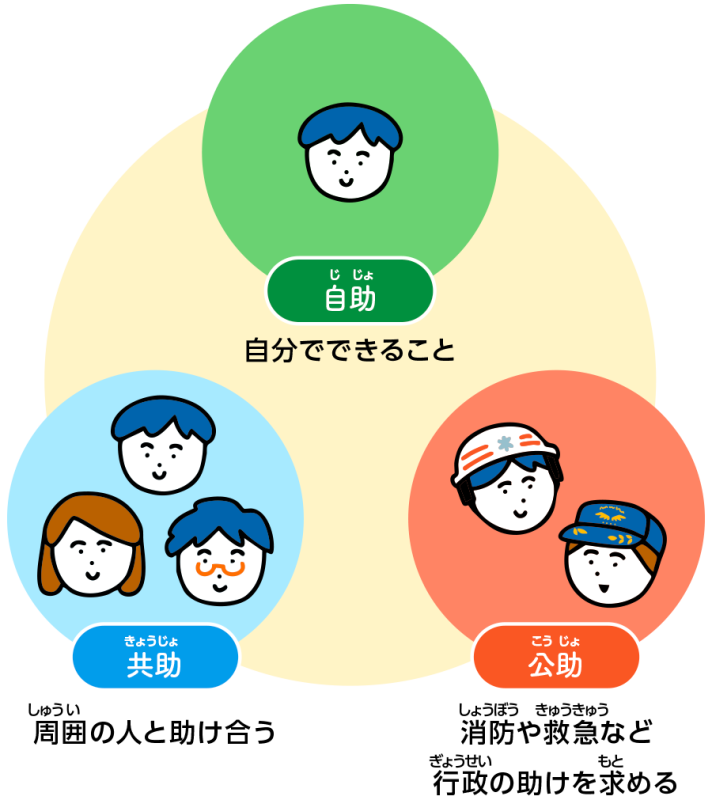

24時間365日、都民の安全・安心を守る東京消防庁の仕事がわかりましたか? 元気な毎日を送るためには、自分でできることに一人ひとりが取り組む自助、友達と助け合ったり周囲の大人に助けを求めたりする共助、少しでも異変を感じたら迷わず消防や救急など行政の助けを求める公助の3つが大切です。毎日安全に過ごすために、ぜひ覚えておいてくださいね。

取材協力=東京消防庁

施設紹介

❖防災館(本所、池袋、立川)

防災館は、地震の体験、初期消火や応急救護、火災の煙からの避難など、防災について楽しく学べる施設です。

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/taiken/tokyo_bskan/index.html

❖消防博物館(新宿区四谷)

江戸時代から現代まで、消防の仕事がまるごとわかる施設。昔の消火道具や消防ポンプ、防火衣、消防活動資器材などを展示しています。

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/taiken/hkkan/index.html

他の特集も見る