2025年10月号

給食から考えてみよう 食べることの楽しさや大切さ

秋は多くの作物が実り、収穫の時期をむかえることから、「収穫の秋」「実りの秋」とも呼ばれる季節です。今回は、みなさんが毎日学校で食べている「給食」をテーマに、食事がみなさんの元に届くまでを学び、食事をおいしくいただくことの大切さをいっしょに考えてみましょう。

いつどこで始まった? 給食の深い歴史

東京都で、小学校高学年を対象に「好きな給食はなんですか?」というアンケートを実施したところ、人気の給食は、1位はカレー、2位はあげパン、3位はフルーツポンチでした。みなさんが好きなメニューは、ランキングに入っていましたか?

みなさんが学校で食べている給食は、パンやごはん、めん類など、主食だけでもさまざまなメニューがありますね。そんな「給食」はいつ、どこで始まったのか知っていますか?実は給食には深い歴史があり、時代とともに変化をとげてきたのです。 学校給食は、今から約140年前の1889(明治22)年に、山形県鶴岡町(現・鶴岡市)のお寺の小学校で、生活に困っていたこどもたちに昼食が無料でふるまわれたことが始まりとされています。1923(大正12)年、国が給食を推し進めたことをきっかけに、給食はますます広がりました。しかし、戦争が始まり、食料不足などが理由で中止しなくてはいけなくなりました。

写真提供/(独)日本スポーツ振興センター

写真提供/(独)日本スポーツ振興センター

戦争が終わると、戦時中の食料不足が原因で栄養状態の悪いこどもが増えてしまったため、「給食を復活させてほしい」という声が多くあがりました。これがきっかけで学校給食は復活し、1954(昭和29)年には、給食を通じて、こどもたちの心身の健康的な成長を助け、食に関する正しい習慣や知識を身につけることを目的とした「学校給食法」が成立しました。

もっとくわしく!給食について知ろう

この学校給食法の第2条には、「学校給食の目標」が7つ書かれています。そのうちの一つでは、みなさんが適切な栄養をとって健康に過ごせる給食をつくることを目指しています。この目標を達成するために、給食は栄養バランスがしっかり考えられるようになりました。

給食がみなさんの元に届くまでには、たくさんの人が関わっています。たとえば、給食の献立は、食の管理や食育を担当している栄養教諭さんなどが、栄養バランスや食材の値段をもとに考えています。そのほかにも、業者さんが食材を届けてくれたり、調理師さんが品質などに十分注意しながら調理してくれたりと、さまざまな人のおかげで給食がみなさんの元に届けられています。

また、給食には、おいしく食べて栄養をとることはもちろん、食材の栄養素や産地、正しい食事のマナーなどを学ぶといった重要な役割もあります。

💡豆知識

みんなの学校の給食はどうつくられている?

「自校調理方式」と「給食センター方式」

「自校調理方式」と「給食センター方式」

「自校調理方式」とは、各学校の給食室で給食をつくり、各教室へ届ける方法です。一方で「給食センター方式」とは、給食センターと呼ばれる大きな施設で給食をつくり、トラックなどで複数の学校へ運んだのち、各教室へ届ける方法です。

いろんな給食を見てみよう 時代や地域のちがい

約70年前の給食

主食にジャムをぬったりおかずをはさんだりして食べるコッペパンが登場しました。飲み物は脱脂粉乳と呼ばれる、牛乳から脂肪分をぬいた粉ミルクを水に溶かしたもので、独特のにおいがありました。

約50年前の給食

現在でも人気なカレーライスやスパゲッティなど、洋風のメニューが出てくるようになりました。主食のパンはコッペパンが主流でしたが、種類が増えて、砂糖やシナモンがかかったスイーツ感覚で食べられるあげパンが登場しました。

郷土料理を使った給食

「郷土料理」とは、その土地特有の食材と調理法でつくられ、長く受けつがれてきた料理のことです。

東京都では、給食に、江東区深川の郷土料理で、ごはんにアサリが入った「深川めし」が出る学校もあります。

新鮮で安全、おいしい野菜を給食に

さて、ここまで給食の歴史や役割について学んできましたが、次は給食に使われている「食材」について考えてみましょう。すべての食材は、多くの人たちのおかげでみなさんの元に届いています。

≪特別インタビュー≫ 東京都で農業を営む田倉寿治さん

「新鮮で安全、安心、そしておいしい地元の野菜をこどもたちに食べてもらいたい」―。

東京都西東京市で農業を営む田倉寿治さんは、100年続く専業農家の4代目。祖父の代から学校給食用にも野菜をつくっています。はじめは地元の2校から始まり、今では23区内の小学校、中学校、特別支援学校など、60校に給食用の野菜を届けています。

田倉さんの畑は、江戸東京たてもの園などがある都立小金井公園のとなりにあり、ここで、季節ごとに約20種類の「旬」の野菜をつくっています。秋から春にかけてはカブやホウレンソウ、冬はダイコンやネギ、ニンジン、そして夏にはトマトやキュウリなど。コマツナは一年を通して生産しています。

「肥料は、東京のブランド牛を育てている畜産農家の方から購入していて、東京産のたい肥であることにこだわっています。農薬の使用量も最小限にしています。スーパーや八百屋などに並ぶ野菜は、完全に熟す前の状態であることが多いのですが、うちは完全に熟した状態で出荷します」と田倉さんは話します。

学校給食の献立を考えるのは、管理栄養士という資格を持つ栄養教諭さんなどです。田倉さんは、学校の栄養教諭さんたちに、「もうすぐこんな野菜がとれますよ」とお知らせしています。たとえば、日曜日にお知らせをしておくと、月曜日、その情報をもとに栄養教諭さんたちが献立を考え、木曜日までに次の週に使いたい野菜を注文する、という流れになっています。

「ただ、天候が相手の仕事なので、予定通りに収穫できないこともあります。思わぬ雨によって苗が流されたり、今年のように暑い日が続いたり。いつどの野菜がとれるかを正確に予想するのは、実はなかなか難しいことなんです」

田倉さんは、野菜を育てる様子をYouTubeに投稿するほか、畑の中に配信設備を整えて教室とつなぎ、畑の様子をライブ配信する特別授業を行うこともあるそうです。「都心部では、畑で野菜を育てて収穫する様子を見られる機会はほとんどありません。それでも、こどもたちには農業を少しでも身近に感じてもらいたい。YouTubeなら興味を持ってくれるのではと考え、準備は大変ですがなんとか続けています」

さらに田倉さんは、「東京は山も海もあるおかげで、野菜やフルーツそして魚もよくとれます。このような多くの人口をかかえながら、これだけたくさんの種類の食材がそろう所はほかにありません。せっかく魅力的な所に住んでいるのだから、みなさんには東京の食材をたくさん食べてその魅力に気づいてほしいですし、日本各地または外国から東京に来た人たちにも知ってもらいたいです。そのために、おいしいと言ってもらえる野菜をこれからもこの地でつくり続けたいと思います」と話してくれました。

市場の役割 東京にある11の中央卸売市場

農家さんがつくった野菜や漁師さんがとった魚などは、どのようにしてみなさんの元へ届くのでしょうか?

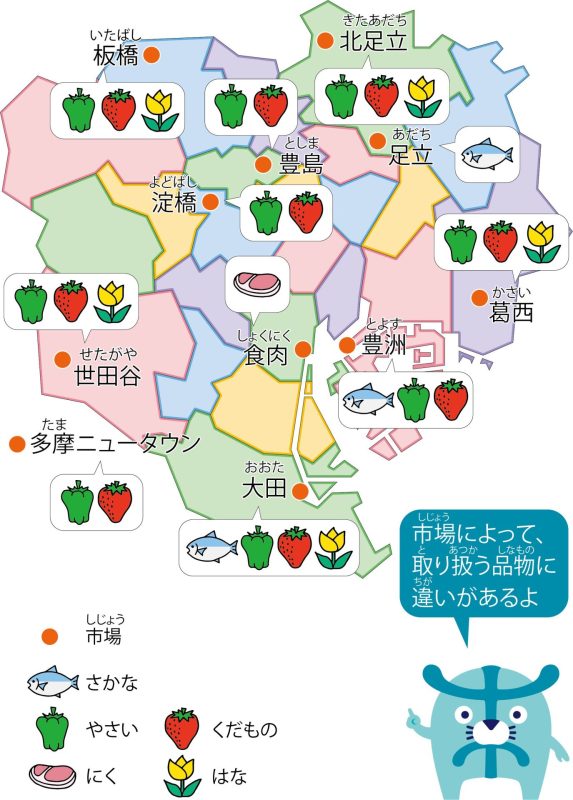

野菜、果物、魚、肉などは、日本中・世界中から「市場」に集められます。集まった品物は市場で取引されて、まちのお店などに運ばれて、みなさんの元へ届きます。東京には11もの中央卸売市場があり、みなさんの食生活を支えています。

東京都中央卸売市場では、毎年「市場まつり」が開催されます。市場に入ることができる特別なイベントで、今年は10月18日から順次、食肉市場、世田谷市場、淀橋市場、板橋市場、葛西市場、豊島市場の6市場で行われます。ぜひおうちの人と行ってみてください。

「市場まつり」くわしくはこちら https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/09/2025091001

地元の食材を楽しく食べる工夫をしよう!

東京都は、みなさんにいろいろな地元の食材をおいしく食べてもらうため、年に一度、東京産食材を使った「給食レシピコンテスト」を開催しています。このコンテストでは、小学4~6年生が考えた「給食で食べてみたいレシピ」の中から、特にすてきなレシピを表彰しています。

2024年度は、給食で食べてみたい「コマツナ」を使ったレシピがたくさん集まりました。特設サイトでは、入賞作品とレシピを見ることができるので、気になるレシピを見つけて、みなさんも作ってみてください。

2025年度のレシピコンテストのテーマは「トマト」でした!結果は10月中にホームページで公開されます。楽しみに待っていてくださいね!

みなさんの周りには、おいしくて栄養たっぷりな食材がたくさんあります。なかには苦手な食材もあるかもしれませんが、どの食材もバランスよく食べることが、みなさんの体をじょうぶに育て、毎日元気に過ごすことにつながります。食材について調べてみたり、自分で料理をしてみたりして、食べることの楽しさや大切さをもっと感じることができるといいですね。

他の特集も見る