2025年9月号

自分とまわりの人を守る 「もしも」に備えてできること

1923年9月1日、東京をはじめとした関東地方を大きな地震がおそいました。関東大震災と名づけられたこの地震は、各地にとても大きな被害をもたらしました。日本では9月が台風シーズンにあたることもあり、9月1日はのちに「防災の日」と定められました。

現在、気候変動によって、台風などの風水害が以前よりも増え、被害も大きくなっています。大きな地震や火山の噴火も、いつ起きてもおかしくありません。東京都は、みなさんが住む東京をより安全・安心でくらしやすいまちにするため、災害に備えてさまざまな取り組みをおこなっています。災害が起きた時のために、みなさんも、自分の命を自分で守る方法や、地域の人と協力しあう方法を知っておくことが大切です。

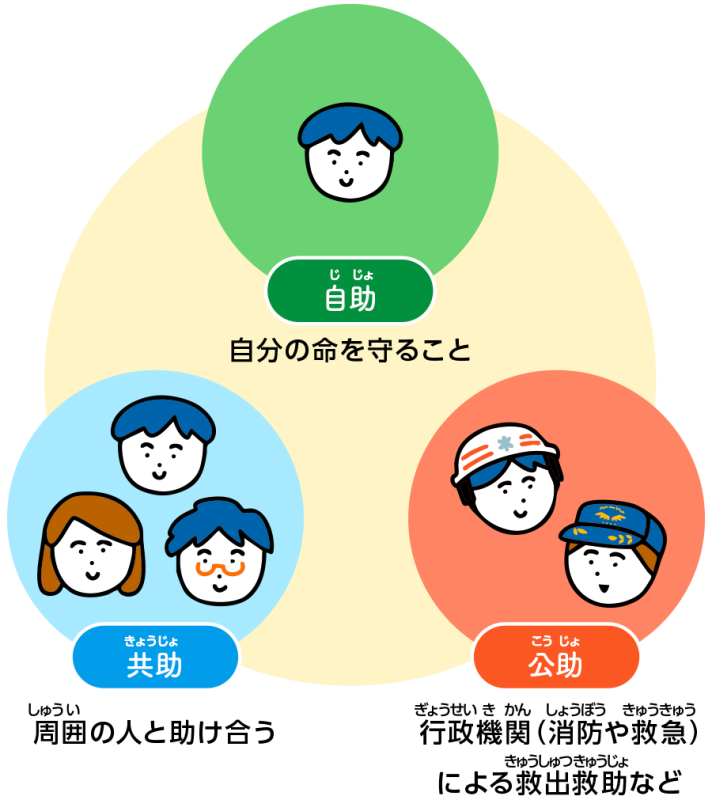

「自助」「共助」「公助」とは

みなさんは防災の3つのキーワードを知っていますか?それは「自助」「共助」「公助」です。

「自助」は自分の命を自分で守ること、「共助」は周りの人と互いに助け合って行う取り組みを指します。「公助」は行政が行う取り組みのことで、たとえば、避難所や避難路をつくったり、消防や救急がしっかり活動できる仕組みを整えたりすることを指します。

これら3つのうち、みなさんにもできるのは「自助」と「共助」です。一人ひとりが「自分の命は自分で守る」、「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識を持ったうえで、災害に備えましょう。

「自助」…自分の命は自分で守ろう

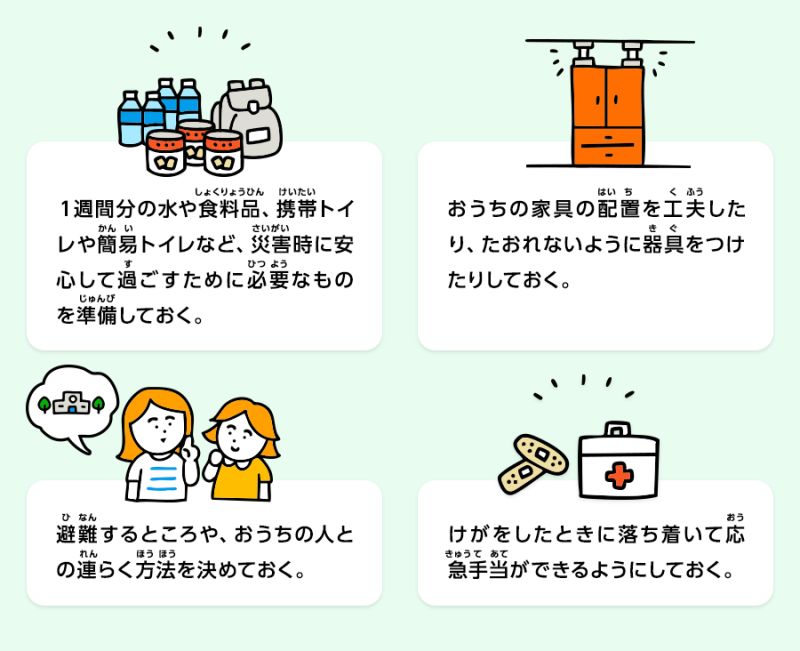

「自助」とは、自分の命を守るために「自分でできること」をして災害に備えることでしたね。みなさんにもできる「自助」には次のような取り組みがあります。どのくらいできているか、おうちの人と確認してみましょう。

このほかにも、おうちの備蓄品や防災リュックはどこにあるか、自分で持って運べるかなどを定期的に確認したり、出かけるときにはおうちの人にどこに行くかしっかり伝えたりすることも、「もしも」の時に自分を守ることにつながります。

また、災害が起きた時、住んでいる建物が無事で、津波や火災の危険がない場合には、避難所に行かず、そのまま自宅にとどまり続ける「在宅避難」ができることもあります。

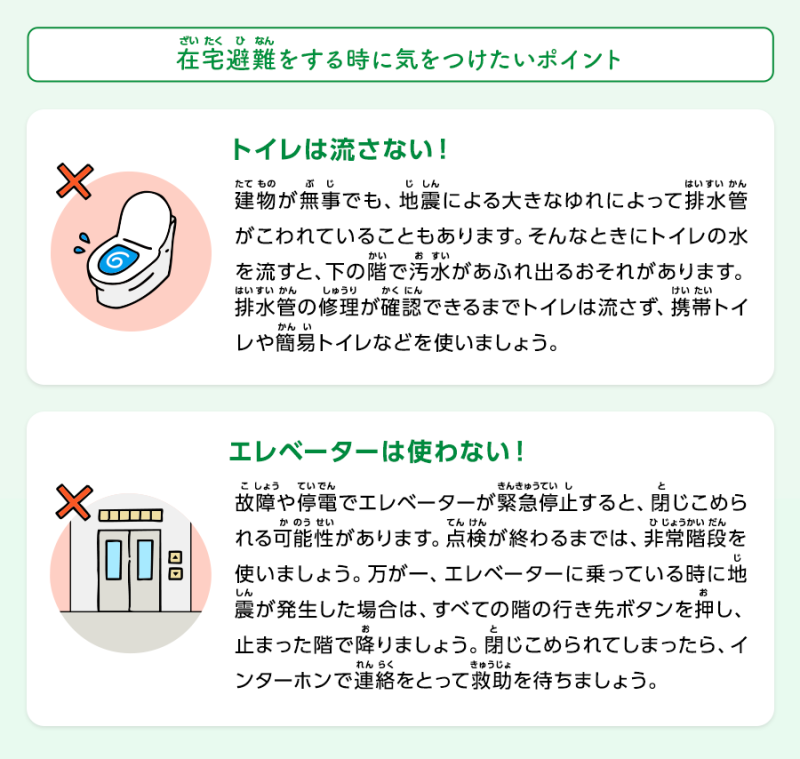

ここで、マンションで在宅避難をする時に気をつけたいポイントを紹介します。

自分でできることには、「東京都防災アプリ」の活用もあります。みなさんはこのアプリを知っていますか?災害が起きた時はもちろん、いつ起こるかわからない災害への備えにもなる東京都が作ったアプリです。「一般モード」のほか、「キッズモード」、「シニアモード」があり、さまざまな方が使いやすいようにつくられています。このアプリを自分やおうちの人のスマートフォン、タブレットたん末などにダウンロードして、自分の命を自分で守る「自助」にふだんから取り組んでいきましょう。

「東京都防災アプリ」には、災害時だけでなく、毎日の生活にも役立つ機能がたくさんあります。

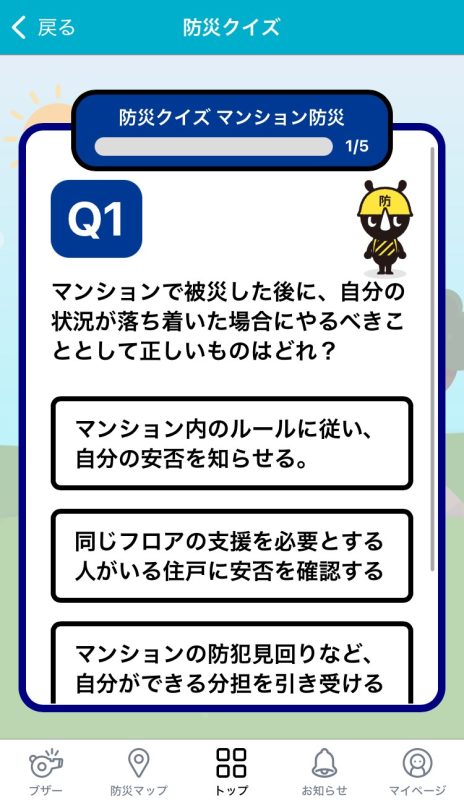

▽防災クイズ

クイズに答えながら楽しく防災について学ぶことができます。さまざまなジャンルのクイズがあるので、全問正解を目指してチャレンジしてみましょう。

▽防災シティ

アプリを使って貯めたポイントで、まちの防災力を高めて遊ぶことができます。どんな取り組みが災害に強いまちにつながるのかを楽しく学ぶことができます。

▽防災マップ

地図を見て避難所や避難場所を調べたり、自分の避難ルートを登録したりすることができます。あらかじめ地図をダウンロードしておくと、電波がない時でも見ることができます。

▽避難シミュレーション

自分の家や学校などの指定した場所から避難所・避難場所などの目的地までのルートを、実際に歩いたり、ストリートビューを見たりして確認できる機能です。災害が起きたときにどんなルートで避難したらよいのかを確認しておきましょう。

▽グループ連絡

アプリを使って家族や友達とグループをつくっておくことで、災害時に自分の居場所とメッセージを送ることができます。災害時に連絡を取りたい人とあらかじめグループをつくっておきましょう。

このほかにも、防災に関する情報をイラストや図を使ってわかりやすくまとめた「東京くらし防災」や「東京防災」が読めるなど、役立つ機能がたくさんあります。

「共助」…地域のみんなで助け合おう

災害が起きた時には、まず自分の命を守ることが大切ですが、同じ地域の人と助け合うこともとても大切です。最初に、みなさんにできる「共助」の取り組みを紹介します。

たとえば、避難所のルールやマナーには、食べ物などが配られる時は順番を待つこと、避難所をきれいに使うこと、周りの人のプライバシーを守ることなどがあります。災害時、少しでもみんなが過ごしやすくなるように、他のルールやマナーについても調べてみましょう。

次に、マンションでの「防災」について考えてみましょう。東京都では、約900万人もの人がマンションなどの共同住宅でくらしています。たくさんの人が同じ建物に住むマンションでは、災害時に住民同士で協力する「共助」を心がけることで、より安全に過ごすことができるようになります。

マンションでは、備蓄をしたり、防災マニュアルをつくったりして、災害に備えています。

エレベーターやトイレが使えないなど、災害時のマンションの特ちょうを知っておくことや、マンションの避難経路や消火器・避難はしごの場所を確認しておくことは、みなさんがふだんからできる取り組みです。おうちの人と一緒に、避難場所や備蓄倉庫など、地域の備えがどのようになっているか実際に見てまわるのもいいですね。

このような自分でもできる取り組みは、災害時に落ち着いて行動し、自分や家族だけでなく、周りの人を守ることにもなり、「共助」につながります。

また、同じマンションに住む人だけでなく、地域の人たちと協力しあう「共助」も欠かせません。

では、「共助」のために大切なことは何でしょうか。

それは、ふだんから同じ地域でくらす人との関わりを大切にすることです。たとえば、同じ地域やマンションの人にあいさつをすることで、近所にどんな人が住んでいるのか、互いに知っておくことができます。それが、いざ災害が起きたときの支え合い、助け合いにつながります。マンションで在宅避難をする場合にも、同じマンションの住民同士で協力しあうことが大切ですが、避難所で過ごす場合も、近所の人たちと助け合って過ごす必要があります。

ふだんからの関わりを大切にして、災害が起きたときに一緒に避難したり、スムーズに協力したりできるようにしておきましょう。

このように、災害が起きた時に自分や周りの人を守るためには、「自助」と「共助」の両方を意識することが欠かせません。災害が起きた時は、安全を確保したり避難したりするほかにも、支援が必要な人への声かけや、さまざまな情報の共有、そうじ、見回りなどいろいろな人の力が必要になります。もし災害が起きたら、みなさんも、元気がある時は自分ができるお手伝いをしてみましょう。

ふだんから近所の人と、困難をいっしょに乗りこえられる関係性を築いておけるといいですね。

他の特集も見る